編者按:

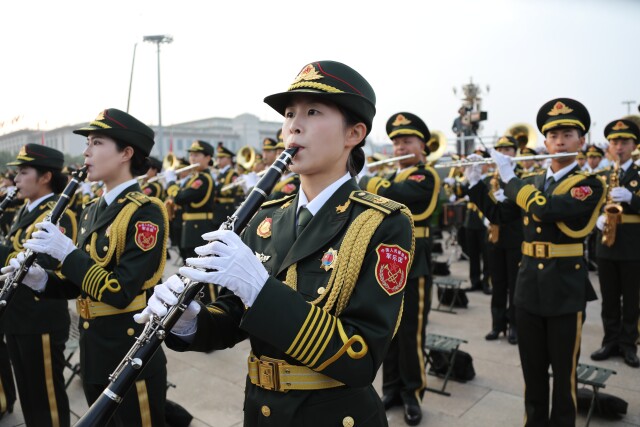

在九三閱兵盛大儀式上,除了颯爽英姿的受閱部隊,還有一支特殊的隊伍,他們用音符奏響了強軍戰歌,他們就是中國人民解放軍聯合軍樂團,其中有40多位青春的面孔格外引人注目:他們是來自國防科技大學的“高地號角”軍樂團。

今日起,湖南日報·新湖南客戶端特別推出《閱兵日記·我的軍樂時光》專欄,通過這群樂手的親筆記錄,帶大家走進閱兵訓練背后那些不為人知的日夜。這里有汗水與淚水的交織,有理想與現實的碰撞,更有新時代青年與強國強軍事業的同頻共振。讓我們透過他們的文字,感受迷彩與音符交匯的青春,讀懂當代大學生對祖國的深情告白。

(圖為謝興睿。)

我到現在都還記得,那天站在閱兵場上的感覺——我手里握著單簧管,心里裝著的,不只是我自己的夢想,還有我爸30年的軍旅歲月。

執行閱兵任務那段時間,正好是我爸告別部隊的日子。我吹出的每一個音符,不光是獻給祖國的敬意,也是在替他,一步步丈量他守護了一輩子的山河。

我是聯合軍樂團的一名單簧管演奏員。那一刻,我特別清楚,我爸的“退休曲”,和我的“閱兵號”,無聲無息之間,完成了一次交接。

(謝興睿本科期間與父親的合影。)

我爸是火箭軍的一級軍士長,當兵30年,參加過不知道多少次重大任務,青春全都獻給了導彈方陣。我從小看在眼里,明白他們那代軍人付出有多少,也對軍營特別向往。

2020年,我考上了國防科技大學,算是接上了我爸的班;2024年,我又被推免讀了碩士,就是想把新時代軍人的擔子挑起來。

今年初,聽說有機會參加抗戰勝利80周年閱兵,我二話沒說就報了名,后來順利通過選拔,進了聯合軍樂團。我就一個念頭:去天安門,接受檢閱,把自己練到最挺拔、最精神。

我爸從來沒走過閱兵場,可他30年的堅守,就像在我腳下鋪了一條最結實的路。訓練累的時候,我老會想起他——想起他說以前條件多苦,但大家干勁十足;想起他那身洗得發白卻永遠筆挺的軍裝;還有他一提到部隊,眼里那從不熄滅的光。

我吹的是單簧管,別看這樂器不大,責任可不小。它在軍樂里就像“血脈”,既要亮又要穩,旋律、和聲、節奏都得靠它。

為了做到“音準零誤差、節奏零延遲”,我從最基礎的長音開始練,一個音一個音地磨,休息時間還對著校音器調整口型、練氣息。

指揮常說:“我們不是普通樂手,是軍人!站姿、眼神、呼吸,全要融入集體。”所以除了練演奏,我還加練軍姿,一站三小時不動,迎著強光不眨眼,再累也要嘴角帶笑,把中國軍人的那股勁兒表現出來。

練到后來,29首閱兵曲我全都爛熟于心,不光吹得準,還能吹出感情、吹出力量。戰友開玩笑說我是“旋律線上的戰士”。

練得越久,我越懂我爸那種軍人情懷。有一次訓練完,我爸打電話來,聲音還是那么穩,但我聽得出他有點抖:“閨女,好好吹!爸當了一輩子兵,沒機會上閱兵場,你替咱家、也替部隊爭光!把軍人的精氣神,完完整整亮給全國人民看!”

那一刻,我手里的單簧管突然變得特別沉——它不再只是樂器,它帶著我爸的青春、他的堅守、他沒完成的夢。

我心里特別堅定:我不是一個人在吹,我是站在我爸的肩膀上,吹響這個時代的強音。

這種從父輩、從軍樂里得到的力量,也推著我在學業上不斷往前。閱兵訓練特別緊張,可我從來沒落下學習。午休、晚上熄燈后,所有能擠的時間我都用來看文獻、寫論文。那段時間,我還真搞定了一篇投到頂級期刊《IEEE Transactions on Mobile Computing》的論文。

我總覺得,軍樂和科研是相通的,都要那股堅持的勁兒。每次研究卡殼的時候,我耳邊就會響起《無人智勝進行曲》——那首曲子充滿科技感,背后全是創新和突破。是軍樂一次次提醒我:別忘了初心,繼續往前走。

(閱兵當日正在試音的謝興睿。)

閱兵那天,長安街上朝陽灑下來,特別莊嚴。軍樂響起來,和官兵的步伐、裝備的轟鳴聲融在一起,那種場面,一輩子忘不了。

我站得筆直,眼神堅定,好像能看見我爸就守在電視機前,隔著千山萬水,和我一起接受檢閱。

他的夢想,在我指尖延續;他的榮光,通過我的音孔閃閃發亮。

一場閱兵,兩代人的夢想。我爸用30年寫下軍人的忠誠與奉獻,而我,正在用我的方式,奏響同一個夢想的新樂章。

這是責任的接力,也是精神的傳承。強國強軍的路上,我們父女倆,一個都沒少。

國防科技大學研二學生謝興睿 口述

湖南日報全媒體記者 何金燕 通訊員 單奕翔 整理

責編:洪曉懿

一審:洪曉懿

二審:印奕帆

三審:譚登

來源:華聲在線