(此文刊載于9月23日《湖南日報》06版。)

(此文刊載于9月23日《湖南日報》06版。)

中岳嵩山,雄踞中原腹地,七十二峰巍峨矗立,如行兵布陣,威風凜凜。蒼茫群山的懷抱中,靜臥著一處青磚灰瓦的古院落——嵩陽書院。

孟夏時節,草木蔥郁。書院入口處,一座朱漆牌坊肅立,匾額上“高山仰止”四個大字莊重恢宏。我們自旁門入,循三重階梯而上,抬眸望去,嵩陽書院大門赫然在目,門前柱上懸掛著一副楹聯:

近四旁惟中央,統泰華衡恒,四塞關河拱神岳;

歷九朝為都會,包伊瀍洛澗,三臺風雨作高山。

嵩山文化學者、中國書院學會副會長宮嵩濤已在院中等候。自1988年投身文物工作以來,他一直致力于嵩陽書院文化的保護、發掘與研究,對院中一碑一石、一匾一聯,如數家珍。

一聯攬神岳獨尊氣魄

上聯中的“近四旁惟中央”出自《荀子·大略篇》:“欲近四旁,莫如中央,故王者必居天下之中,禮也。”在古人最初“天圓地方”的宇宙觀中,大地平展,蒼穹如覆碗,因此大地總有一個中心點。西周時期,周公姬旦在嵩山腳下的陽城(今登封市告成鎮)以土圭之法測得地中,于是擇“中”建都,以治四方,萬眾欽服。聯中引用此句,意在宣揚嵩山位于天地中心,凸顯其至高無上的地位。

嵩陽書院大門。

嵩陽書院大門。

宮嵩濤介紹,上聯聯語著一“統”字,既寫出了五岳相連牽結之勢,又襯托出了中岳嵩山統領諸岳的氣魄。“拱”在這理解為環繞,四方邊塞、長城、黃河都朝向中岳,渲染出一幅嵩山被神州山河共尊的壯闊圖景。

嵩山何以被稱為“神岳”?這要追溯嵩山的一段高光時刻:公元696年,女皇武則天率領文武百官從神都洛陽出發,浩浩蕩蕩前往嵩山,舉行封禪大典,從此打破帝王封禪都在泰山的歷史,嵩山也成為護佑武周江山的祖山、神山,被尊為“神岳”。

4500多年樹齡的二將軍柏見證了書院的悠久歷史。

4500多年樹齡的二將軍柏見證了書院的悠久歷史。

下聯包含的意象眾多,宮嵩濤一一闡釋:“九朝”,指周、東漢、三國魏、西晉、北魏(孝文帝)、隋(煬帝)、唐(武則天)、后梁、后唐九個時期,均建都洛陽;“伊瀍(chán)洛澗”是流經洛陽一帶的四條河流名;“三臺”是星宿名,包括上、中、下三臺共六星,此處指天空。

綜合來解,下聯從歷史起筆,點明嵩洛地區歷九朝為都會;接著寫環境,形象地寫出四河環繞奔流之狀,更襯出嵩山懷抱諸水之貌;最后筆鋒一轉,言風雨是從天地之中嵩山興起而生。以“嵩洛”為中心的中原地區,是華夏文明的重要發祥地之一,最早的中國在此誕生,最早的民族在此形成,一萬年的文化史,五千多年的文明史,在此地留下鮮活印記。

“這副對聯,從廣闊的空間和漫長的時間縱橫展開,將古都之悠久、嵩山之雄偉盡收聯中,氣勢非凡,意境高遠,讀之讓人心潮澎湃,倍感自豪。”楹聯前,宮嵩濤贊嘆不已。

一山喻書院人文雅韻

談話間,陽光愈加明亮,門額上“嵩陽書院”四字格外醒目。記者請教:“這副楹聯位于書院大門,但通篇都在描繪山河氣象,沒有一字提及書院或育人之道,這是否如網上所說,它本是嵩山之聯,后來才被移用至此?”

宮嵩濤略作沉思,隨即引我們向院內走去。穿過一重又一重的門廊,他在先圣殿旁停下,抬手指向遠方。順勢望去,嵩山主峰峻極峰赫然聳立于視線盡頭,仿佛與殿宇遙相呼應。

嵩山腳下的嵩陽書院俯瞰。

嵩山腳下的嵩陽書院俯瞰。

“從這個角度看,嵩陽書院布局以一條中軸線由南向北貫穿大門、先圣殿、講堂、道統祠和藏書樓。嵩山的主峰峻極峰,也位于嵩陽書院的這條中軸線上。而在中國歷史上,所謂嵩山,正是指峻極峰,帝王祭祀中岳,登臨的也是此處。”宮嵩濤表示,千百年來,嵩山和嵩陽書院已經相伴而生,相互成就,若只談嵩陽書院而不提嵩山,其文化背景便不完備;反之,單說嵩山而不提嵩陽書院,文化的圖景也同樣殘缺。

他繼續深入闡釋:“于天下名山而言,嵩山最核心的特征在于位居‘天地之中’,是中原大地上的地理標志和精神坐標。所以當年作者撰寫此聯,并未拘泥于一院一屋,而是從‘天地之中’的宏大格局落筆,通過對嵩山的禮贊,暗喻嵩陽書院在中國文化發展史上的崇高地位。”

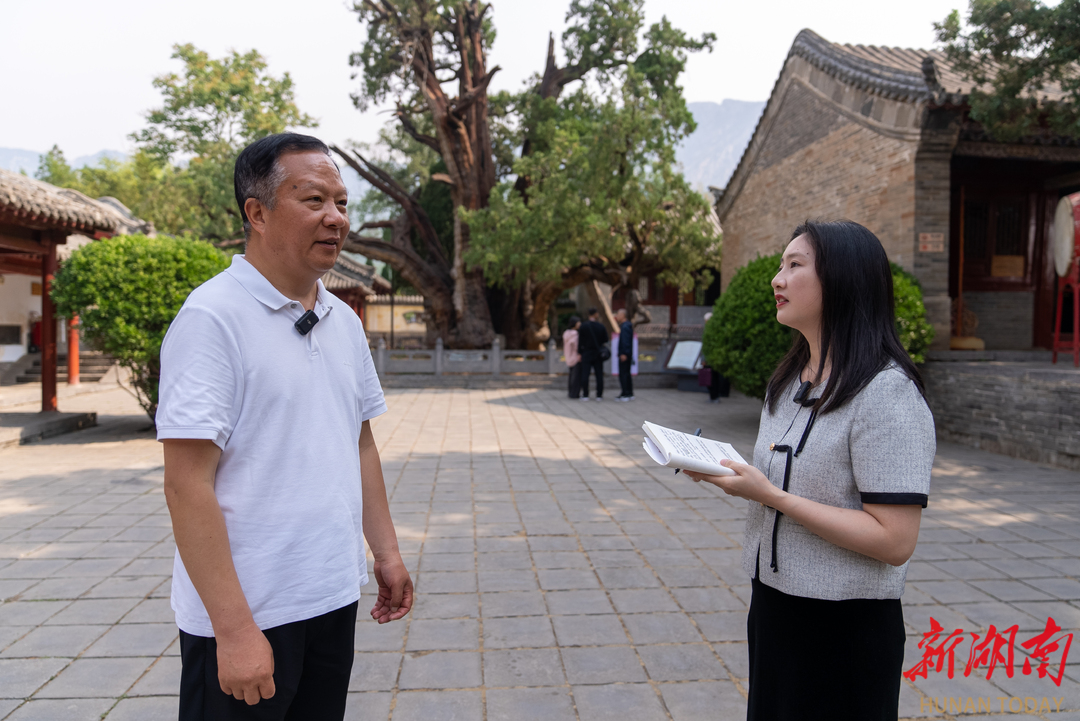

宮嵩濤(左)接受湖南日報全媒體記者采訪。

宮嵩濤(左)接受湖南日報全媒體記者采訪。

宮嵩濤介紹,嵩陽書院源于北魏,經歷佛教、道教到儒學的變遷,到南宋時成為儒學圣地,與湖南的岳麓書院、江西的白鹿洞書院以及河南商丘的應天書院齊名,成為中國古代四大書院之一。

此聯的作者吳慈鶴,清道光年間任河南學政,曾游覽嵩陽書院并在此講學。他覺得書院的讀書治學氛圍很好,于是問山長:“可有什么需要我給你辦的嗎?”山長坦言,書院大門正需一副既氣象恢宏又能雅俗共賞的楹聯。吳慈鶴思索之后,揮筆寫就此聯。此后,它便被高懸于書院大門,成為嵩陽書院文化底蘊中不可或缺的一部分。

一院聚群賢薪傳儒學

自由講學歷來是嵩陽書院的一個顯著特色,不僅山長可以在此傳道授業,支持關心書院發展的官員與游歷嵩山的學者也有此資格。許多我們熟知的文化名人,如范仲淹、程顥、程頤、司馬光、邵雍等,都曾在此留下他們的思想印跡。

其中對后世影響最大的當數“二程”。北宋時期,程顥、程頤兄弟以儒家經典為基礎,融合佛、道思想中的有益成分,對傳統儒學進行改造和創新,從哲學上論證“天理”與“人欲”之間的關系,使儒學從傳統經學向哲學層面轉變,嵩陽書院也成為洛派理學誕生地。

學生研學現場。

學生研學現場。

在“二程”曾經的授課之地——嵩陽書院講堂,堂前懸掛著另一副楹聯:“滿園春色催桃李;一片丹心育新人。”宮嵩濤立于一側,感慨道:“程顥和程頤在這講學長達10余年,可謂桃李遍天下,培養出謝良佐、楊時、游酢、呂大臨等知名學者。”

南宋伊始,“二程”的弟子紛紛南遷,其中楊時等把“二程”的學術思想帶到南方,開南宋理學之先河。后朱熹繼承和發展“二程”學術思想,進一步使“理”的概念系統化,成為理學集大成者,由此形成后世所熟知的“程朱理學”。至今,嵩陽書院內仍保存有程朱祠。

“嵩陽書院是儒家文化在嵩山、中原的代表,在此發源的‘程朱理學’以儒學為核心,規范人的行為,維護封建秩序,元朝起被定為官學,影響近代中國思想文化和教育達七八百年之久。”宮嵩濤介紹

“高山仰止”牌坊。

“高山仰止”牌坊。

采訪完畢,我們行至朱漆牌坊前,不由得停下腳步,回望乾隆題寫的“高山仰止”四個蒼勁大字。此語原出于《詩經·小雅》,原句為“高山仰止,景行行止。”寓意一個人的才學品行像高山一般令人景仰。而嵩陽書院所承載的學術精神和思想高度,正如同一座文化的高山,激勵后世學子不斷追尋與攀登。

【記者手記】程門一場雪,延綿千年

徐凱琦

采訪時已近暑假,嵩陽書院迎來一批研學的孩童,他們身著漢服,整齊排列,在老師的帶領下,向先賢敬獻六禮(古代禮制,六禮包括芹菜、蓮子、紅豆、紅棗、桂圓、臘肉),以立下知恩明理、潛心向學的目標。

將時針撥回宋元祐八年(公元1093年)冬天,楊時與游酢千里迢迢來到嵩陽書院,準備拜師程頤,見老師正在講堂內閉目休息,二人不愿驚擾,便站在門外等候。風雪正緊,二人久立不動,待程頤醒來一看,門外立著兩個雪人,地上的積雪已有一尺厚。“程門立雪”的典故就此流傳千年,代代相傳。

站在中原大地這片文化厚土上,看孩童虔誠獻禮,遙想當年先賢肩落深雪,這是同一份心意在不同時代的映像。在我看來,教育,從來不是單方面的傳道授業解惑,而是一場雙向奔赴:學者以敬師之心點亮自己,師者以育人之志延續文明——而這,不就是中華文明生生不息的源頭活水嗎?

點評嘉賓:宮嵩濤

嵩山文化學者、中國書院學會副會長,長期從事文物和文化遺產保護管理和對外開放工作,主要參與完成登封“天地之中”歷史建筑群申報世界文化遺產工作。研究方向為嵩山文化與地方文獻、古代書院文化等。出版《嵩陽書院》《嵩山歷史建筑群》《名人與嵩山》等專著40余種,發表學術文章100余篇。

中國楹聯學會 湖南省委宣傳部指導

湖南日報·新湖南客戶端出品

總策劃/夏似飛

統籌/文鳳雛 趙雨杉

執行/陳永剛 朱玉文 王華玉 朱曉華

撰文/徐凱琦 黃曉輝

攝影攝像/傅聰

視頻出鏡/徐凱琦

剪輯/戴鉞

設計/葉艷娜

鳴謝 嵩陽書院

責編:劉茜

一審:劉茜

二審:印奕帆

三審:譚登

來源:華聲在線