華聲在線全媒體記者 謝卓芳 張咪

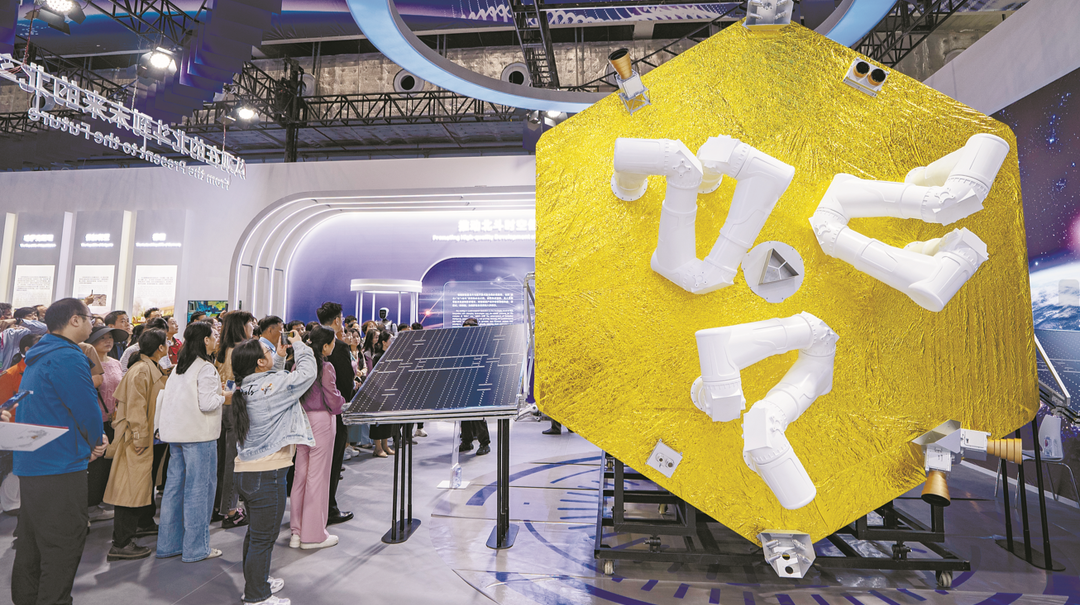

9月24日,第四屆北斗規模應用國際峰會在株洲開幕,中外嘉賓齊聚一堂,共話“同世界·共北斗——智聯時空”的當下實踐與未來愿景。

北斗系統建設走過31年的發展歷程,隨著2020年北斗三號全球衛星導航系統正式開通,中國北斗進入全球化發展新階段。目前,國內主要行業北斗應用滲透率超過85%,全國北斗服務產業總產值近6000億元。

本屆峰會上,一個問題被反復叩問:錨定世界一流目標,北斗系統如何實現技術更先進、功能更強大、服務更優質,從而更好服務全球、造福人類?

精度突破,從卓越到極致

北斗對精度的追求,永無止境。

中國工程院院士、中南大學校長李建成在峰會主旨演講中展示了一組令人振奮的對比:從早期北斗一號的雙星區域試驗,到如今北斗三號服務全球200多個國家和地區,精度從十米級躍升至亞米級,時間同步能力進入納秒時代,既賦能千行百業,也走進千家萬戶。

精度提升“一小步”,應用拓展一大步,轉化為實實在在的產業效率。

湖南湘江新區的京東“亞洲一號”智能物流園區,北斗的高精度定位已實現對千萬級商品的實時追蹤。AGV機器人沿著北斗劃定的虛擬路徑有序穿行,場站內車輛進出時間誤差不超過10秒。這樣的效率,讓“早上下單、下午收貨”的便捷體驗走入千家萬戶。

下一代北斗正朝著“厘米級定位、毫米級框架、納秒級授時”的目標邁進。為何要追求極致精度?這絕非“炫技”,其深遠意義直指大國競爭制高點——深空探測。

深空,已成為新一輪科技革命和產業變革的必爭之地,對導航授時技術提出了更為極致的要求。相關專家解釋,地球上的導航誤差可能是米級的,但在以每秒公里計速度運行的深空探測中,微小的角度偏差經過億萬級的放大,便意味著與目標天體“失之億里”。

“誰掌握了深空的時空基準,誰就掌握了未來空間資源開發利用的主動權。”李建成表示,無論是月球科研站的建設、火星資源的勘探,還是更遙遠天體的探測,都需要一個統一、精準、可靠的時空基準作為“太空燈塔”。北斗系統若能提供地月空間甚至更遠的高精度導航授時服務,將為中國乃至人類的深空活動提供不可或缺的基礎設施。

生態融合,從應用賦能到協同共建

如果說技術是北斗“向上”的骨架,那么與千行百業的深度融合,則是其血脈與肌肉。

京東集團CEO許冉講述的一個案例令人印象深刻:在沙特阿拉伯的沙漠地區,京東基于北斗開發的智能配送系統,實現末端投遞點位誤差不超過3米。“當地居民第一次體驗到了沙漠中的精準送達,這是北斗技術適應極端環境、服務全球用戶的生動體現。”她說。

業內有一句話,北斗的應用,只受限于想象力。當前,國內主要行業北斗應用滲透率超過85%。天邊的北斗已變成身邊的北斗,但這遠非終點。

中國時空信息集團董事長張弩表示,面對人工智能、低空經濟、自動駕駛等新引擎、新賽道、新場景,北斗應用的廣度與深度,將迎來新一輪爆發式增長。

比如,未來的低空領域,或許會出現基于北斗厘米級定位的“空中走廊”,無人機群像候鳥遷徙般有序飛行;智慧的田野上,結合北斗與AI的農機,將能自主識別植株并進行毫米級精準施肥。這些場景并非遙不可及,它們正隨著北斗與各領域的深度融合而逐漸顯現。

北斗的應用邊界如此寬廣,任何單一企業或行業都難以獨立實現,需要一個協同共生的生態,讓技術、數據、場景深度融合,讓一個個孤立的創新應用連接成一片生生不息的“北斗森林”。

本屆峰會上,中國時空信息集團攜手十余家生態伙伴共同發起成立“北斗應用國際合作聯盟”,旨在構建創新共同體,推動國內外企業共享資源、共拓市場、共定標準。

大國擔當,從“中國造”到“世界用”

不追求技術壟斷,推動兼容公用,“中國的北斗”也是“世界的北斗”。

在巴基斯坦,北斗信號帶來的是希望與技術進步,可以讓救護車更快、社區更安全。巴基斯坦計劃發展和特別任務部部長阿赫桑·伊克巴爾列舉了一組數據:基于北斗的洪水預警系統覆蓋該國80%的洪泛區,預警時間提前至6小時;精準農業技術使小麥畝產提升15%;智能交通系統緩解了卡拉奇等大城市的擁堵問題。

“我們深信國家治理、行政指數以及經濟的未來發展,依賴于創新與數字技術的融合。”在馬達加斯加國民議會副議長福蒙德拉扎看來,北斗系統正在引導出一系列長期可持續的技術轉移項目,幫助他們將先進技術融入本土發展脈絡。馬達加斯加已將北斗納入國家發展戰略,用于打擊盜匪、監管海洋經濟區、賦能精準農業等領域。

這種開放共享的理念,正是北斗走向世界的底色。先進技術不應是獨享的奢侈品,而應成為各國都能受益的公共產品。為此,中國積極與各方共建合作平臺,同各國共建北斗應用合作中心,推進北斗在防災減災、精準農業、公共安全等領域的示范應用,增進世界人民福祉。

一流的北斗,在于對技術極限的每一次突破,對人類福祉的每一分增進。星空無界,合作無疆,這正是北斗獻給世界最好的禮物。

責編:劉茜

一審:劉茜

二審:印奕帆

三審:譚登

來源:華聲在線