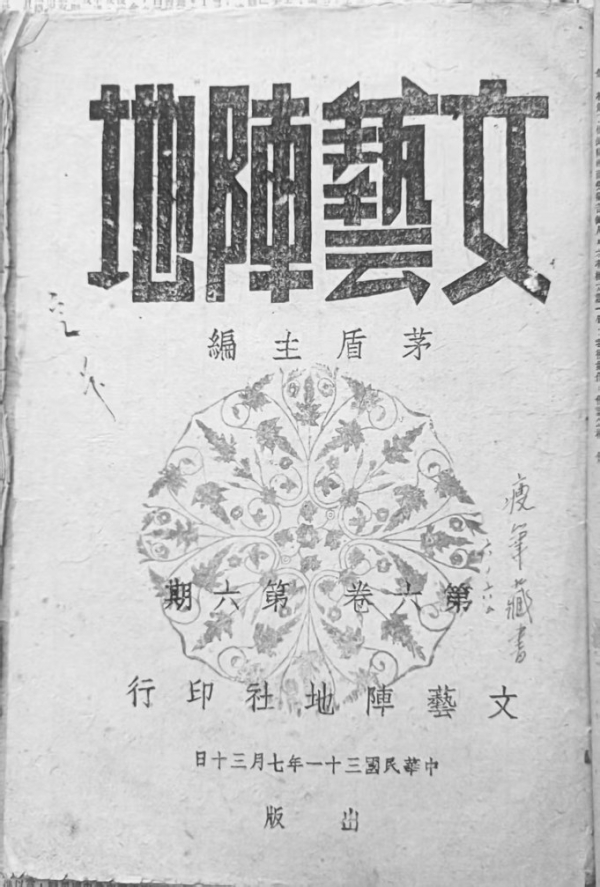

《文藝陣地》封面。作者供圖

安敏

翻檢藏書,一卷黃頁鋪開,曾經的烽火席卷而起。

這是一本83年前的老雜志,刊名《文藝陣地》,主編茅盾,讓我眼睛一亮的是,開篇作品為《戰長沙》!

戰長沙?是寫長沙抗戰嗎?如果是,那1942年發表的《戰長沙》,就是當時最及時的紀實文學了!第三次長沙會戰就發生在1941年12月23日至1942年1月16日。茅盾先生1938年在漢口創刊并主編的《文藝陣地》(后遷重慶),目的就在推動抗日文藝創作,倡導“擁護抗戰到底”的文學主張,雜志覆蓋西南地區及日本、港澳等地。我手頭這本是第6卷第6期,總55號。《戰長沙》排列在目錄之首,體裁標為“報告”,作者徐盈。徐盈是《大公報》著名記者,也是一位作家,在戰時忙碌的記者活動中寫下了不少抗戰小說與報告。

“戰長沙”三個字,此時在我手里重若千斤,那時硝煙,那時血肉,那時壯烈,特別真實地向我走來。

開篇是這樣一段描寫:

“東……東……東”遙遠處有炮聲。

霧還罩著長沙,接連著靜靜的湘河,在迷茫中,岸上僅僅透出來電燈廠的高大煙筒和幾所巨大建筑的黑影。

“看,就是那個煙筒,我們的弟兄就爬到那么高的煙筒頂上,支起小炮來向著城外打……”

我們這行人的小船在長沙對岸停了,那個瘦瘦的副官在岸上便指著對江霧影里的建筑手指腳畫地說起來。長沙城在霧中是那樣的秀美,并不像是遭受過三次兵災的模樣,清晨的霧如一重輕紗籠著了處女的嬌羞,似乎不愿意使遠道來的參觀者乍來便看清楚。他的話還沒有說完,轟炸機的聲音突然從云中響起來,轉瞬之間,越飛越近,那螺旋推進著的吼聲便重重地壓在這群方才下船的人們的頭頂上。

“諸位先生”,那位瘦瘦的副官忙改了口說:“敵機來了,上坡就是掩蔽部,快些跑,分開呀,分開找掩蔽呀!”

《戰長沙》未直寫戰事,它從接待世界反法西斯盟軍戰地參觀團的角度折射此役之光。徐盈一開篇就視野遼闊:描寫詩意的霧中長沙,參觀團剛進長沙就遇敵機,煙筒上架炮的細節顯示戰斗的艱難。

緊接著是參觀團帶隊的包武官和麥上尉、福爾曼、白卻德、米社長等多國人員躲避著尋找掩體的場景,他們一到湘江邊就看到了戰事,知道每天有十幾次飛機轟炸。在后幾天的考察里,有風,有雨,又飄起雪花,嚴寒送他們到更遠的地方,看更多的死人、遺械,還有中國戰士沖鋒陷陣的英勇痕跡。回轉來時,天氣也變得溫暖起來,粉紅的寒梅已然開花,吃飽了死尸的麻雀在發顫的枝頭上翻飛。他們看到了成群結隊回城的市民。

參觀團看著那些百姓擔子的兩端一面是行李一面是嬰兒,不由自主地喊出了聲:“中國老百姓真是世界上第一等的老百姓。”參觀團成員在聽了司令官的戰況介紹后,帶隊的武官謙恭地笑著:“這是同盟軍成立以后在太平洋方面的第一次大勝利,一次非常大的大勝利。”司令長官把眼光放在特制的“精忠”字跡的器皿上,用廣東話告訴翻譯:“你告訴他們,我們中國兵能打勝仗,我們不單在國內,還能到國外作戰。假如再經過嚴格的訓練,尤其是有精良的武器,我們到國外去一定能幫助你們打勝仗。我說我們中國人一定能夠打勝仗!”

這是薛岳將軍說的。那時他46歲,此文的描寫是:滿頭斑白的青年將軍。

第三次長沙大戰之所以稱為長沙大捷,我從徐盈這篇戰后最早的報告里有了更多的認識,此戰讓世界反法西斯陣營獲得了力量,直接影響了全世界的二戰。我更因為這卷老去的黃頁,讀懂了中國相當一部分文化人在戰時的作為——記者、作家的筆槍射出的都是抗日的子彈與怒火。

我又認真地搜索了徐盈。原來,當年八路軍總政治部宣傳部編選的《豐收》小說集,就收有他的小說《福地》。這篇小說曾受到同樣活躍在抗日前線的著名作家孫犁的贊揚。我對徐盈的抗戰,由此有了更深的記憶。

責編:劉茜

一審:劉茜

二審:印奕帆

三審:譚登

來源:華聲在線